はじめに:地上の壁を突き破るインターネット革命

インターネットは現代社会の生命線です。情報の獲得、仕事、コミュニケーション、エンターテイメント、その全てがインターネットの上に成り立っています。しかし、その恩恵は世界中の全ての人々に平等に行き渡っているわけではありません。地理的な制約、インフラ整備のコスト、そして「ラストワンマイル問題」と呼ばれる課題が、未だに多くの地域で高速・高品質な通信の普及を阻んでいます。

光ファイバーや従来の地上インフラに依存する従来の通信網には、どうしても限界があります。山間部、離島、開発途上国、そして広大な海洋上――これらの「デジタル・デバイド(情報格差)」を生み出すフロンティアに対し、今、宇宙からの挑戦が始まっています。

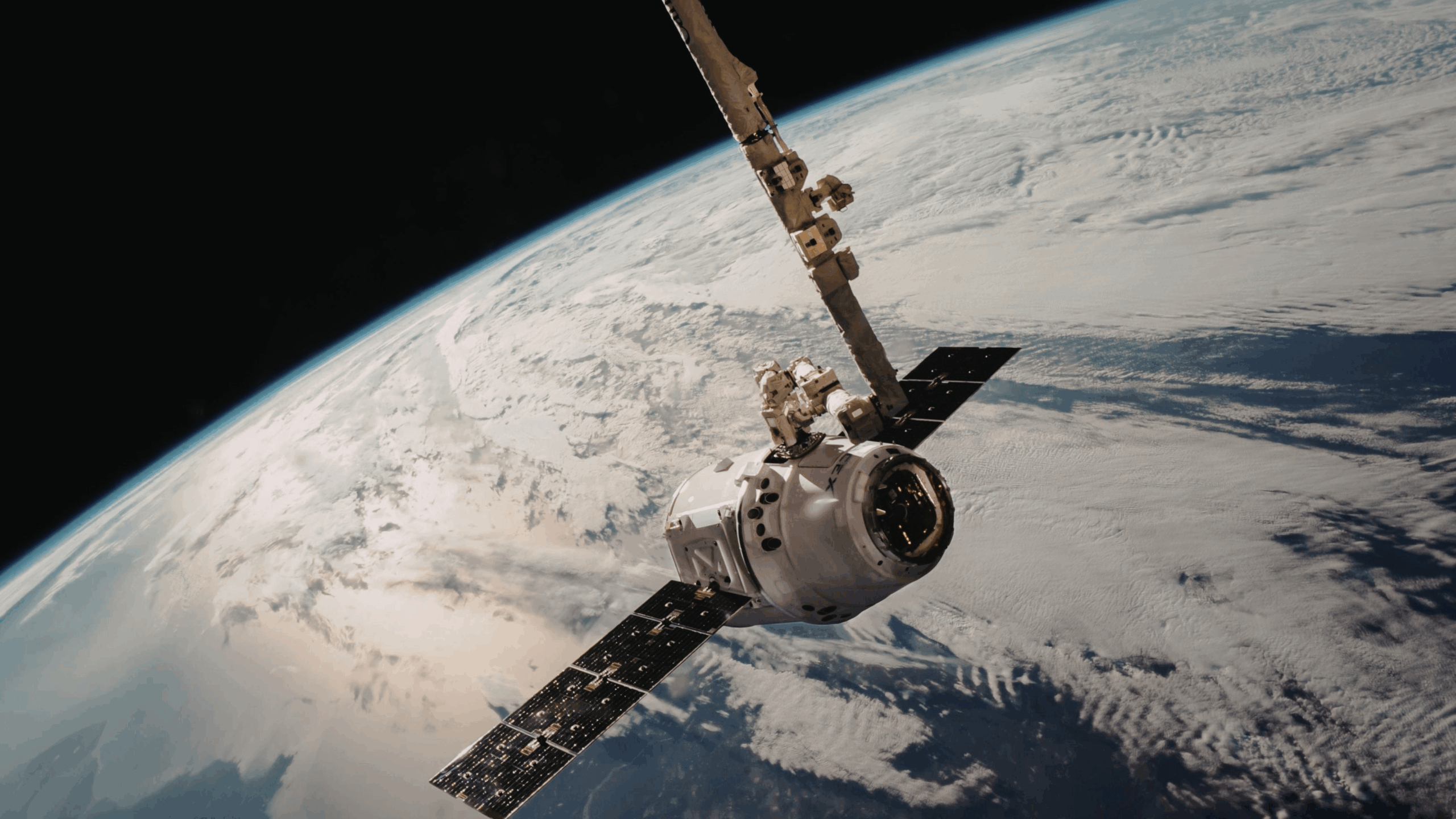

その鍵を握るのが、「低軌道衛星インターネット(Low Earth Orbit Satellite Internet, LEO)」です。

イーロン・マスク氏率いるSpaceXのStarlink、AmazonのProject Kuiper、OneWebなど、巨大なIT企業や宇宙産業のパイオニアたちが、数千、数万もの小型衛星を地球のすぐ上、低い軌道に打ち上げ、文字通り**「宇宙のインターネット網」**を構築しようとしています。

本記事では、この革新的な技術である低軌道衛星インターネットが、従来の衛星通信や地上通信とどう違うのか、なぜこれほどの注目を集め、そして私たちの生活、産業、そして世界全体にどのような変化をもたらすのかを、徹底的に深掘りしていきます。5000字を超える大ボリュームで、この宇宙からの通信革命の全貌を解き明かしましょう。

第1章:低軌道衛星インターネットとは何か?

まず、低軌道衛星インターネットが具体的にどのようなシステムなのかを理解する必要があります。その革新性は、従来の通信衛星との比較によって際立ちます。

1-1. 従来の衛星通信(GEO)との決定的な違い

これまで私たちが利用してきた衛星通信の主流は、「静止軌道衛星(Geostationary Orbit Satellite, GEO)」によるものでした。

- 静止軌道 (GEO) の特徴:

- 高度約35,786kmという非常に高い位置にあります。

- 地球の自転と同じ速度で周回するため、地上から見ると常に空の同じ位置に静止しているように見えます。

- この特性により、地上のアンテナは一度方向を合わせれば、衛星を追尾する必要がありません。

- 欠点: 距離が遠すぎるため、電波が地球と衛星を往復するのに時間がかかりすぎます。このタイムラグ(レイテンシ)は600ミリ秒(0.6秒)以上に及び、Web会議やオンラインゲームなど、リアルタイム性が求められる用途には不向きでした。また、衛星の数が少ないため、通信容量にも限界があります。

- 低軌道 (LEO) の特徴:

- 高度約300kmから2,000kmという、地球に非常に近い位置を周回します。

- 最大のメリット: 地上局との距離が短いため、レイテンシが劇的に短縮されます。例えばStarlinkの場合、平均レイテンシは20〜40ミリ秒程度と、光ファイバーに匹敵するレベルを実現しています。これは、GEO衛星の約1/20以下の遅延です。

- もう一つのメリット: 距離が近い分、電波が弱まりにくく、地上側のアンテナを小型化できます。

- 課題と解決策: LEO衛星は地球の周りを高速で移動するため、1つの衛星が特定の地域の上空を通過する時間は限られています。この課題を解決するため、数千から数万という途方もない数の衛星を協調させて運用する、**「衛星コンステレーション(衛星群)」**というシステムを構築します。地上局は常に最も近くにいる衛星と通信を切り替える(ハンドオーバーする)ことで、途切れない通信を実現します。

1-2. LEO衛星システムの構成要素

LEO衛星インターネットシステムは、主に以下の3つの要素で構成されています。

- 衛星コンステレーション (Satellite Constellation): 軌道上に展開された数千、数万の小型衛星群。これらの衛星は、衛星間でレーザー通信を行い、地上局を経由せずに情報をリレーすることができます(衛星間リンク)。

- 地上ゲートウェイ局 (Gateway Stations): 衛星コンステレーションと地上のインターネットバックボーン(基幹網)を接続する巨大な地上局。衛星から受信したデータをインターネット網に送り出し、逆にインターネットからのデータを衛星に送り返します。

- ユーザー端末 (User Terminals): サービス利用者が設置する小型のアンテナ。Starlinkの「ディッシュ」などがこれにあたります。この端末が自動的に上空の衛星を捕捉し、通信を行います。

この三位一体のシステムにより、地球上のどこであっても、高帯域・低遅延のインターネット接続を可能にするのです。

第2章:低軌道衛星インターネットがもたらす革新

LEO衛星インターネットは、単にインターネットの選択肢が増えるという話ではありません。従来の通信手段では不可能だった領域に、新たな可能性の扉を開きます。

2-1. デジタル・デバイドの解消:真のグローバル接続

最大の社会貢献は、デジタル・デバイドの解消です。

- インフラ未整備地域への通信提供: 地理的にケーブル敷設が困難な山間部、砂漠地帯、離島、ジャングルなど、通信インフラの整備コストが見合わない地域に、安価で迅速に高速インターネットを提供できます。

- 発展途上国の教育・医療: 安定した通信は、遠隔地でのオンライン教育、遠隔医療(テレメディスン)、そして地域経済の活性化に不可欠です。LEO衛星は、これらの国々の社会インフラを根底から変える力を持っています。

- 災害時のレジリエンス(強靭性): 地震や洪水などの自然災害で地上の通信インフラが破壊された場合、LEO衛星は地上インフラに依存しないため、即座に代替通信手段を提供できます。これは、人命救助や復旧活動における情報伝達の生命線となります。

2-2. 産業界におけるインパクト

LEO衛星通信は、一般消費者だけでなく、あらゆる産業に革命的な変化をもたらします。

- 海運・航空業界: これまで通信環境が不安定だった洋上や上空で、乗客・乗員に高速インターネットを提供できるようになります。これにより、航空機のリアルタイムな運航データ送信、船舶のスマートオペレーション(遠隔監視・制御)などが可能になり、効率と安全性が向上します。

- IoT・M2M分野: 森林や農場、鉱山など、広大なエリアに分散したセンサーや機器(IoTデバイス)のデータをリアルタイムで収集・分析できるようになります。これにより、精密農業、資源探査、環境モニタリングなどの分野が大きく進展します。

- バックボーンとしての利用: 従来の光ファイバー網に替わる、あるいは補完する通信基幹網として利用されます。特に、大容量データを超高速で伝送するニーズ(例:金融取引のデータ転送)において、地上の光ファイバーよりも最短距離で通信できるLEO衛星間リンク(レーザー通信)が優位性を持つ可能性があります。

2-3. 光ファイバーに匹敵する「低遅延」の衝撃

LEO衛星通信がこれほど注目されるのは、その「低遅延」特性です。

従来のGEO衛星の0.6秒以上の遅延では不可能だった、以下のようなリアルタイムな応用が可能になります。

- オンラインゲームとeスポーツ: 遅延は致命的ですが、LEO衛星の低遅延なら快適なプレイが可能です。

- Web会議とビデオ通話: 遅延のないスムーズなコミュニケーションが可能になります。

- 遠隔操作と自動運転: 遅延が少ないことで、遠隔地からの精密機器の操作(遠隔手術など)や、自動運転車のリアルタイムなデータ通信が可能となり、システムの信頼性が格段に向上します。

この低遅延は、LEO衛星が地上から非常に近い位置にあることと、真空の宇宙空間での光速に近いレーザー通信(衛星間リンク)を利用していることによって実現される、物理法則に基づいた優位性なのです。

第3章:主要プレイヤーと競争の構図

この宇宙からの通信革命を主導しているのは、いくつかの巨大なプレイヤーたちです。彼らの競争が、技術の進化と普及のスピードを加速させています。

3-1. Starlink (SpaceX)

イーロン・マスク氏率いるSpaceXが提供するStarlinkは、現在のLEO衛星インターネット市場におけるパイオニアであり、事実上の最大手です。

- 特徴: 数千機を超える衛星を既に打ち上げており、世界各地でサービスを展開しています。打ち上げ能力を持つSpaceXの自社ロケット「Falcon 9」を使用することで、圧倒的なスピードで衛星コンステレーションの構築を進めてきました。

- 強み: 圧倒的な数の衛星、そして衛星間レーザーリンクの導入による高度なネットワーク構築能力。一般消費者向けのサービス提供に積極的で、ポータブルなユーザー端末(Starlink Dish)は非常に有名です。

3-2. Project Kuiper (Amazon)

Amazonが開発中のProject Kuiperは、Starlinkの最大のライバルと目されています。

- 特徴: 数千機の衛星打ち上げを計画しており、自社ロケットだけでなく、他のロケット打ち上げサービスも活用し、コンステレーション構築を進めています。

- 強み: Amazonの巨大な資本力と、AWS(Amazon Web Services)という世界最大のクラウドインフラストラクチャとの連携が最大の武器です。衛星通信とクラウドサービスをシームレスに統合し、エンタープライズ顧客への提供を狙っています。

3-3. OneWeb

イギリスに拠点を置くOneWebは、当初からのLEO衛星インターネットの主要プレイヤーの一角です。

- 特徴: 数百機単位の衛星を打ち上げており、主に企業、政府、通信事業者など向けのB2Bサービスに注力しています。

- 強み: グローバルな通信事業者との提携に積極的で、既存の通信インフラへの統合を目指しています。破産手続きを経たものの、政府系ファンドや大手企業からの支援を受け、再建を果たしました。

この他にも、中国やロシアなどの国々が、自国の宇宙開発プログラムとしてLEO衛星コンステレーションの構築を進めており、宇宙空間での競争は激化の一途を辿っています。

第4章:低軌道衛星インターネットの課題とリスク

LEO衛星インターネットは夢のような技術ですが、その実現と普及にはいくつかの大きな課題とリスクが伴います。

4-1. 宇宙ごみ(スペースデブリ)問題

数千、数万という数の衛星が低軌道に打ち上げられることで、最も深刻な問題となるのが**宇宙ごみ(スペースデブリ)**の増加です。

- カッスラー・シンドロームのリスク: デブリ同士の衝突が連鎖的にデブリを増やし、最終的に低軌道全体を実質的に利用不可能にするシナリオです。LEO衛星事業者は、衛星の寿命が尽きた際に安全に大気圏に再突入させる(デオービット)計画や、衝突回避システムを厳格に運用する必要があります。

- 対策: 各社は衛星の設計段階からデブリ化を防ぐ措置を講じていますが、国際的なルール作りや運用監視の強化が不可欠です。

4-2. 周波数帯域と電波干渉の問題

LEO衛星が使用する電波の周波数帯域は有限であり、複数の事業者が同一の帯域を使用することで、電波干渉のリスクが生じます。

- 国際的な調整: 国際電気通信連合(ITU)が周波数割り当てと調整を行っていますが、衛星の数が爆発的に増える中で、限られた資源をいかに効率的かつ公平に利用するかが課題です。

4-3. 地上インフラとの競合と共存

LEO衛星通信が普及しても、地上の光ファイバー網の優位性は、特に都市部では揺るぎません。

- 経済性: ユーザー端末のコストや、サービス利用料を光ファイバー並みに下げられるかという経済性の課題があります。

- 用途のすみ分け: 今後、都市部では光ファイバーが主体、未開拓地域や移動体(航空機、船舶)ではLEO衛星が主体という形で、用途のすみ分けと共存が進むと予想されます。LEO衛星は、地上通信の「補完的インフラ」としての役割も担うことになるでしょう。

4-4. 天文学への影響

天文学者たちは、夜空を横切るLEO衛星の光が、地上からの天体観測を妨害する可能性があると懸念しています。

- 対策: 事業者側は、衛星の反射率を下げるためのコーティング(ダークサット)や、衛星の姿勢制御を工夫するなど、影響を最小限に抑える努力を始めています。しかし、根本的な解決には至っておらず、科学界との継続的な対話が必要です。

第5章:低軌道衛星インターネットの未来像

LEO衛星インターネットは、まだ開発と普及の初期段階にありますが、そのポテンシャルは計り知れません。

5-1. 通信インフラの「コモディティ化」

LEO衛星コンステレーションの競争と技術革新が進むことで、通信サービス自体がより安価で身近なもの、すなわち「コモディティ化」が進む可能性があります。

- 価格競争: 供給量が増えることで、サービス料金が下がり、より多くの人々が高速通信を利用できるようになります。

- 端末の小型化・低価格化: ユーザー端末の技術革新が進み、スマートフォンや自動車など、より多くのデバイスに直接衛星通信機能が組み込まれる可能性があります。

5-2. 6Gと宇宙の融合

次世代の通信規格である6Gは、地上ネットワークだけでなく、LEO衛星ネットワークとの統合を前提として議論されています。

- 真の全地球ネットワーク: 6G時代には、スマートフォンが地上基地局とLEO衛星の両方にシームレスに接続し、地球上のどこにいても超高速・超低遅延の通信が可能になる「テラヘルツ波」などの技術も視野に入れた、真の全地球ネットワークが実現するでしょう。

- 宇宙データセンター: 将来的には、衛星自体が単なる通信の中継点ではなく、データ処理やAI解析を行う「宇宙データセンター」としての機能を持つ可能性も指摘されています。

5-3. 日本における展望

日本は山間部や離島が多く、また地震などの自然災害が多い国として、LEO衛星インターネットの恩恵を最大限に享受できる可能性を秘めています。

- バックアップ回線としての活用: 大手通信事業者との連携により、災害時の基幹回線として、また光ファイバー敷設が困難な地域への固定回線代替として、LEO衛星が積極的に導入されるでしょう。

- 自衛隊・海保などへの導入: 安全保障や海洋監視の分野で、広大なエリアをカバーできるLEO衛星通信は、その機動性とレジリエンスの高さから不可欠なインフラとなります。

まとめ:宇宙は、地上の未来を創る

低軌道衛星インターネットは、単なるSFの世界の話ではなく、今この瞬間にも私たちの生活と産業を確実に変えつつある、具体的な技術革命です。

デジタル・デバイドの解消、産業の効率化、災害レジリエンスの向上、そして光速に迫る通信体験。これらの革新は、地球上のすべての人々が情報にアクセスし、知識と機会を共有できる、より公平で豊かな社会の実現を後押しします。

もちろん、宇宙ごみや電波干渉などの課題はありますが、人類は常に、技術と協調によって難題を乗り越えてきました。LEO衛星インターネットの競争と協調の構図は、人類の通信インフラを「地球中心」から「宇宙中心」へとシフトさせ、真のグローバルな接続時代を切り拓くでしょう。

私たちは今、宇宙時代の情報革命の始まりに立ち会っています。この革新の波に乗り遅れないよう、その動向を注視し、その恩恵を最大限に活用していくことが、これからの私たちに求められています。

コメント