以下は、迫りくる南海トラフ巨大地震に対する最新情報と被害想定、そして私たちが今、何を準備すべきか一緒に考えていきましょう。

1. はじめに — 南海トラフ地震がいま注目されるワケ

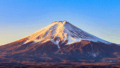

日本列島の太平洋側に位置する南海トラフは、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下へ沈み込む、日本最大規模のプレート境界帯の一つ。地震が繰り返し発生する「地震回廊」であり、約100〜200年周期で「巨大地震=メガクエイク」が引き起こされてきました 。

過去の代表的な事例は、1944年の昭和東南海地震(M8クラス)と1946年の昭和南海地震。両度の地震は甚大な津波災害を生み、沿岸部に壊滅的被害をもたらしました 。

近年では、30年以内に再び巨大地震が発生する可能性が80%に上るとされ、「いつ起きてもおかしくない」状況にあるとも言われています 。

2. 最新の被害想定:死者29.8万人、2.35万棟が全壊の衝撃

2025年3月末、中央防災会議のワーキンググループが最新版の「南海トラフ巨大地震対策 検討報告書」を公表。それによると、想定される被害は以下の通りです:

- 死者数:約298,000人(約29.8万人)

- 建物の全壊・焼失棟数:約2,350,000棟

- 経済被害:約292兆円

- 避難者:約1,230万人

- 災害関連死(避難生活による二次被害):約52,000人

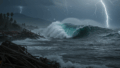

また、震度7は静岡〜宮崎にかけての一部地域で、太平洋沿岸では 10mを超える大津波が広範囲に及ぶと想定されています 。

3. 政府の対策:10年で「死者数8割減」を目指す

こうした甚大な被害予想を受け、政府は2014年に策定した「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」を見直しました。2025年7月1日、中央防災会議で大幅に改訂されたことが発表されました 。

今回の改定では、以下のような目標と取り組みが明確化されています:

- 国・自治体・企業・住民が連携し、死者数を10年以内に約80%削減

- 723市町村が「防災対策推進地域」に指定され、耐震化・避難施設整備を推進

- 毎年200か所以上の重点地点の進捗をモニタリング

国交省も災害派遣体制を強化。民間の「予備隊員」「パートナー」「アドバイザー」と連携し、災害時の迅速な調査・復旧に備えます 。

4. なぜ今、見直しが必要だったのか?

見直しのきっかけとなったのは、最新の地形や地盤データに基づく被害想定が、従来よりも広域で深刻な被害を示したことでした。また、2024年1月の能登半島地震で露見した避難所の過密状態・支援不足・災害関連死の増加といった課題も反映されています 。

5. 個人と地域でできる備え:日常に取り入れたい防災アクション

▼ 住宅・家具の耐震化:

書棚の固定、転倒防止具の設置、地震時の家具倒壊対策を進めましょう。

▼ 避難ルート・避難場所の確認:

深夜や高潮時の避難シミュレーションを家族間で共有し、避難訓練の習慣化を。

▼ 非常持ち出し袋の準備と更新:

飲料水・食料・懐中電灯・携帯バッテリーなどの必需品を常備し、定期的に賞味期限を確認。

▼ 情報収集手段の確保:

ラジオ、スマホ、自治体防災アプリなどを活用し、速報を即受信できる体制を整える。

▼ 地域との連携と防災教育:

自治会やコミュニティの防災訓練・啓発活動に積極参加を。

6. 観光・経済への波及効果にも注意

SNS上では「7月5日に来る」といった根拠のない噂も拡散され、旅行のキャンセルや不安の拡大を招いています 。地震は現段階で日時予測が不可能であり、冷静な情報の受け止めと正確な防災への関心が必要です 。

7. まとめ:命を守り、次世代へつなぐ防災の架け橋に

| 項目 | 内容 |

| 最大被害想定 | 死者:約29.8万人・津波10m超・2.35万棟全壊 |

| 発生確率 | 今後30年で80%(世界的にも極めて高い水準) |

| 政府目標 | 10年で死者8割減・723市町村指定・進捗監視 |

| 個人ができる備え | 耐震化・避難訓練・持ち出し袋・情報確保 |

| 注意すべき点 | デマに惑わされず、科学的に備えることが重要 |

南海トラフ巨大地震は、いつか起こる可能性のある、国難ともいえる災害です。しかし私たちには、準備する力があります。行動を起こすことで、被害を最小限に抑え、「命を守り、命をつなぐ」未来を築いていきましょう。

防災は「他人事」ではなく「あなたの暮らしの一部」です。さあ、今から備え始めませんか?

コメント